我们用五张图表达一下行业的整体发展状况,不限于过去一年内发生的事情。或许可以追随到多年以来一直发生的变化,但最新的时间点一定要追溯到今天。

我们要用这五张图来表达对行业发展的乐观态度,其中顺序靠前的图,其乐观的门槛偏低,我们一下子就容易看明白为什么这个领域是在向着我们期待的方向发展的,而越往后则越遭遇挑战,乐观隐含在挑战的背后,我们需要战胜这些挑战才能将乐观挖掘出来。

![]()

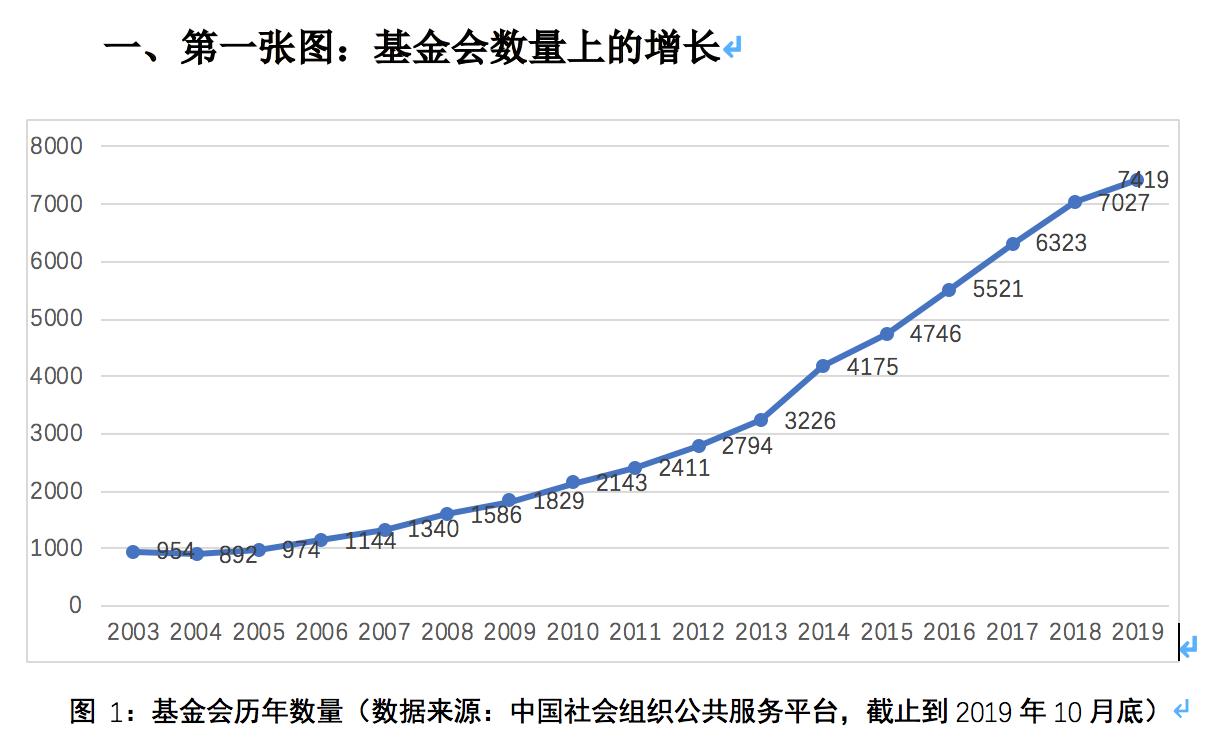

第一张图是基金会的数量变化,截止到2019年10月31日,我们的基金会已经达到7000余家;刚才李波巡视员也说过了。

在公益行业,大家都希望这个曲线从左往右一直增长、快速增长。增长的速度越快曲线的斜率越大,这是令我们对行业发展感到乐观的第一个理由。

但向右增长的曲线坡度太大,我们前行的人也会感到太累。在有些疲惫的时候,我们也可以降低期望值,坐下来歇息一会,不要给自己施加过大的压力。

二、第二张图:基金会地域上的分布

图2:基金会热点分布图(数据来源:基金会中心网)

这是一个全国各地基金会分布的热点图,可以看到基金会的数量与各地的经济发展水平是呈现一个正相关的关系。这就是说,越是在那些经济政治文化发展前沿的地带,就越能看到数量众多的基金会产生出来。这给我们一个乐观的景象,即基金会是随着社会的进步而逐渐浮出水面来的,最终将社会公益力量提升到一个更高的水平。

但据一些文献研究证明,社会组织(含基金会的数量)的确与经济发展水平正相关,但它们的能力却未必也与经济发展水平间存在着这样一种正相关关系。这说明我们在社会组织数量增长的同时,也要让它们的能力得到快速提升。

三、第三张图:基金会公益项目层级的变化

图3:北京市基金会项目不同层级的比例(数据来源:北京市基金会年检数据整理)

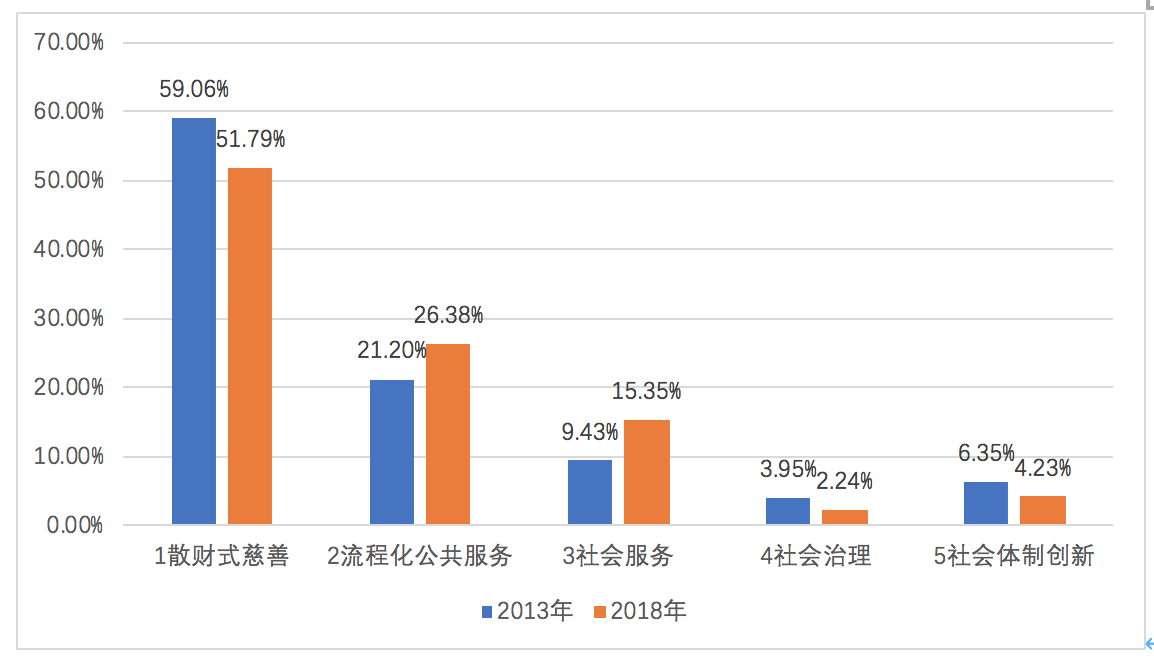

这是北京市基金会的情况,没有全国性数据。北京市的数据来自于我们每年为北京市基金会进行年检报告的资料汇总。这张图中2013年的数据来自北京市270家基金会1511个公益项目(有效数据为1495个),2018年的数据来自于对北京市631家基金会3129个公益项目(有效数据为3120个)公益项目的项目层级分析。

项目层级的概念:公益项目按照它的技术含量可以划分为五个层级,在图中是从左到右依次展开,五个层级分别为散财式慈善、流程化公共服务、社会服务、社会治理与社会体制创新的引领。

划分为五个层级的含义是:第一从低层级到高层级公益项目的技术含量越来越高,完成它们需要面对的挑战也越来越大。第二,从低层级到高层级,社会公众参与社会治理的深度越来越大,它不再是简单的贡献资金与时间,而还包括温情、尊重和参与这样一些人性中的高端需求成分。

当下政府购买社会力量的服务是从三四层级为主展开来的,这意味着政府在推动社会治理变革中将政府手中的核心功能向社会组织转移,并辅助以资金的递送。但在这方面一个尴尬的局面是,社会组织在这里所展示出来的胜任力并不足;而对于基金会群体来说,他们自己的筹资渠道,他们参与的比重并不高,但另一面是,基金会自己在自己的领域玩,但绝大多数项目仍然是第一个层面和第二个层面的类型。

接下来看。这幅图从左到右,柱子的高度断崖式下降,这说明我们所做的事情大多数还是仅靠出钱来解决问题的事情,我们的技术含量、解决社会问题的深度都远远不够,这是我们当下所面临的一个艰巨挑战。

但在这幅图中也有一个令人乐观的点,我们看到每一层级都有两种颜色的柱子,蓝色和橙色,其中蓝色代表2013年的数据,橙色代表2018年的数据,中间相隔五年。通过五年时间的发展我们会看到,第一层级所占的比重产生了一个肉眼可见的下降,而第二层级第三层级则产生了分明的上升。这告诉我们社会组织在运作规范化以及为社会提供有温度的服务等方面都在做着尝试性努力,这代表他们一个内在的发展方向。遗憾的是第四第五层级却一直比重很低,这里面代表高端社会治理的能力。当我们做不了它们的时候,这样一份职能就仍然停留在政府体系之内,而无法向社会转移。尽管当下推进社会治理功能朝向社会组织转移的力度已经非常大,比如在社区领域内社区自组织的建设、议事协商制度、社区营造活动等,但其实质性局面仍然无法大规模展开,这都是能力的问题。

四、第四张图:互联网募捐给基金会带来的变化

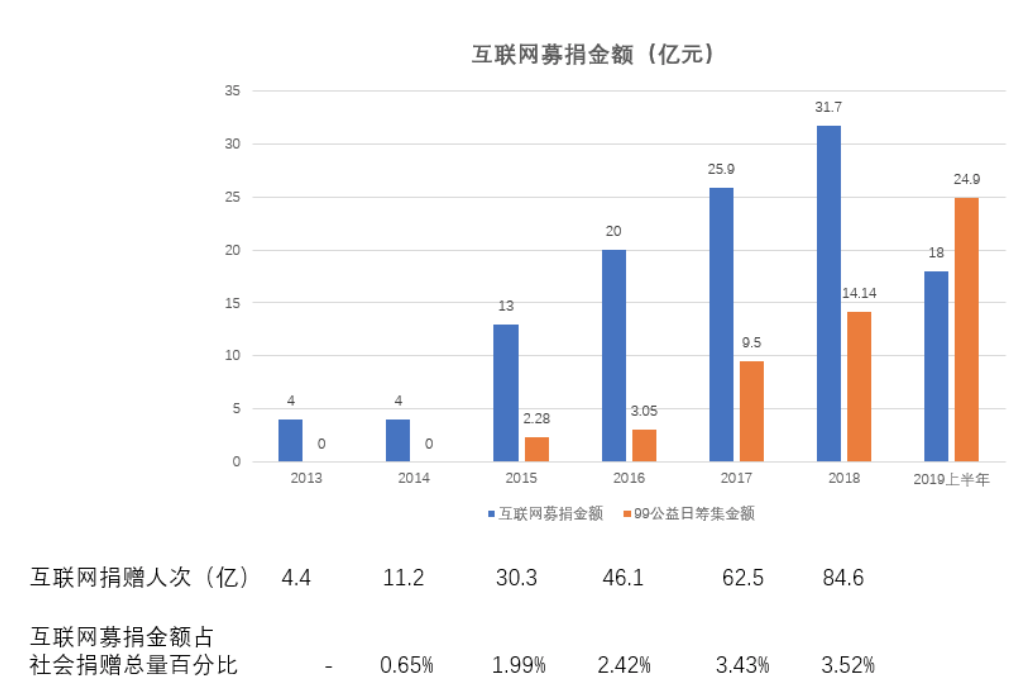

这是中国近年来互联网筹款数量增长图。数据一共有两个类别,一个是互联网筹款总量,另外一种则是99公益日每年三天的筹款量。需要加以说明的是,2019年也就是今年的筹款量,只是截止到6月30号也就是前半年的筹款量,因此今年的数量只呈现出了大约一半的水平,但99公益日一旦完成则几乎是全部。

图中表示出了三个值得注意的数据值:第一互联网筹款总量,第二在公益筹款总额中所占的比例,第三捐赠人卷入的人次。三者都在呈现着快速的逐年递增的趋势,于是这又向人展示出一个乐观的局面。

需要加以注解的是互联网筹款量所占的比重。这一比例并不高,在百分比上仅仅为个位数,但这样一笔筹款是纯粹给公益组织和公益项目进行运作的,它起到的是一种资助型公募基金会的效果。在我们国家基金会中的绝大多数并不是资助型,所以这样一个比例在实际效果上要增大许多倍。

但接下来又呈现出一种挑战性的局面,因为正是在这一新兴领域出现了大量不规范现象,比如广为诟病的套捐现象。继续追踪下来,还看到这里夹杂着大量的不满与怨气,似乎社会不公正感已经达到了相当的程度,甚至每一次筹款的高峰都一定同时伴随愤愤不平声音的高峰。这会给人们一种不好的感觉,甚至会怀疑到公益领域的初心。

尤其是在99公益日这一时间点上,在短期内大量的资金筹募出来,但与此同时大量的公益组织也在“分钱”的过程中,很多地方呈现出赤裸裸的“抢钱”的现象,伤透了规则,伤透了心。

但在这里却蕴含着极大的乐观潜力,因为这是历史上头一次由社会制定并执行如此大规模的规则体系,并且是一种契约精神式的规则履行体系。尽管这样一种规则关系投放到社会中最开始并没有得到最充分的尊重,但是它却在不断彰显自己的作用力,以下几个方面值的注意:

第一,筹款规则处于一个不断变动的过程中,而且越变动越合理,因为规则的变动是针对此前的问题而来的。第二,规则的发出点——腾讯公益这里潜存着非常积极性的要把事情做好的内在动机,并且他们吸纳领域里的专家学者一同讨论、制定和修改规则,合理性在不断提升。第三,领域里的乱象来自于很多组织不遵守规则,但恰好是我们自己这些不遵守者也在同时抱怨这些规则,只要提升我们自己的认识水平,就可以让让局面好转。第四,尤其重要的是,领域内的一些枢纽型公益组织(我们暂且把那些具有长久品牌建构积累的、资金量较大、追求长久利益的组织叫做“枢纽型公益组织”),正在从被动局面中摆脱出来,他们自己追求自己长久品牌的建构,追求信用机制和规则意识,他们是让这份社会领域中的规则能够得到积极贯彻的另外一份力量,与腾讯公益相并列构成了两份积极性的力量。从这一角度讲这些表面上给我们带来消极悲观的现象,其实恰好正孕育着非常积极乐观的潜力。

五、第五幅图:社会组织的井字形结构

图5:社会组织的“井”字形结构

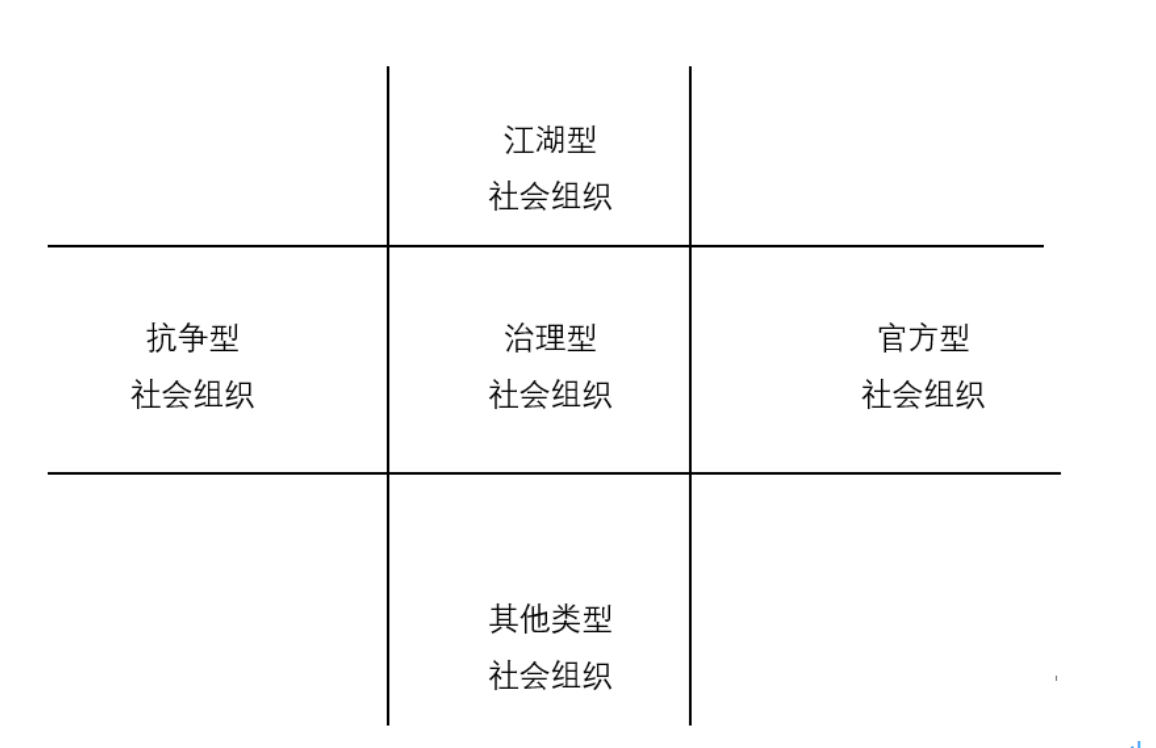

这是一幅井字形图,从中最能理解出我们当下社会组织发展应该如何看待的问题,比如应该乐观还是悲观?

在这幅图中我们首先划分出一个中间区域即治理型组织。它的含义是:第一,组织内部遵从民主治理的原则;第二,组织外部则进入到社会治理的功能体系中,是做公共服务的事而非做政治。

社会治理是指组织本身参与到公共服务体系中,早在多年前中央文件中就提出了四类组织的概念,分别是公益慈善类、行业协会商会类、城乡社区社会服务类和科技类,这四类组织的说法曾经引起人们深度的思考:为什么将它们并列到一起呢?后来经过仔细思考发现,四类组织中有一个最大公约数这就是社会治理。也就是说从事这些方面的社会组织都在为公共服务的提供做贡献,不管是以基础性慈善的形式还是以高端社会治理参与的形式。

有了中间区域之后接下来的事情就好理解了:在它的四周上下左右各有一种特征型的“社会组织”,按照社会学的传统分类方法或者在传统社会中,我们能够看到它们,把他们理解成社会组织理所当然,无须奇怪。但当下正是治理型社会组织的呈现他们便全部退居二位,不再是我们当下所强调的在民政部门登记注册的社会组织了,甚至或多或少都带有一些风险的性质,是政策改革方向的反面。

在此需要特别呈现一下:治理型组织恰好是当下社会才有的,是最近几十年内的事,他们的第一重特征是依照当下社会组织治理制度而设置,与传统社会中的各类民间组织并不一样,他们在民政部门登记注册成为一个合法运作的法人组织,他们进入社会治理领域提供公共服务,其所从事的职能正是过去政府职能范围,因此当下政府职能转移正是依赖这类组织的出现与胜任才能完成,于是中间类组织与四周型组织形成了分明的差异。

还需要加一个说明:在图中,治理型组织分别与上下左右的其它四种类型形成对立关系,相当于一共构成了四个维度。然后,将治理型组织的四个对立面(四周组织类型)机械地叠加到一张图中。不要将图中的五种类型理解为按照某种分类方法形成的一个统一的分类。

在做出这个井字形构图之后,便可以给大家呈现出一幅当下从中央自上而下推动的社会治理改革,为什么是如此的乐观和具有挑战性。

第一,在井字形的中间地带,对于治理型组织的推进国家的改革政策已经达到了马力全开的程度,甚至在许多地方政府官员看来都有拔苗助长的嫌疑,由改革所带来的副作用(各种风险)已经对于社会稳定造成了巨大的压力。甚至可以做一个对比性提问:在社会公益领域我们对于这样一些社会中自发产生的社会组织的支持力度,能够达到如此强烈吗?其实,来自于政府的政策支持,不管是政购服务资金的支持还是降低门槛增加他们合理性的支持等等,都达到了这样一种高度:在这个高度上社会组织的最激进做法都很难达到这一点。

第二,在基层社会组织的管理与政府购买服务的管理领域,政府的管理层或管理的执行体系有可能在依法监管之上叠加上两种额外的成份:一是叠加成份即行政干预的成份,即将社会组织自主运作范围内的事情也加以管控或干预;二是政治性成份的叠加,尤其是对于他们是否成为真正治理型组织的质疑。

回到井字形图中,我们首先需要鉴别出中间治理型组织的地带,在这里需要为社会组织提供依法自主运作的环境,而不是叠加行政与政治。简而言之,不能把井字形中间地带里的我们国家自上而下改革大力推进的组织类型,与上下左右四周的组织加以混淆,把对于外围组织的怀疑叠加到中间组织头上。这是一个巨大的挑战。

我们使用这个图示也在表明,即便使用最苛刻的分类方法,也至少能够划分出井字型的中间地带,看到这样一种合理合法的治理型组织,对于他们是需要加以支持的。他们正是我们国家推进社会治理改革的中坚力量。

当然管理体系中的官员可以说,他们现在还没有能力鉴别出中间地带,甚至还可以说不加以严格的管控,怎么能区别出中间地带呢?其实正是这样一种不负责任的态度才造成社会组织发展过程中,在许多实质性场所无法实现中央在顶层大力推进社会治理改革所应该达到的效果。

鉴别能力正是管理能力的一个核心体现之一,在鉴别出来之后分类对待则是保障社会治理有效前行以及保障风险降低到最低的有效保障,如果做不到这一点那么便意味着管理的失职。当然对于他们的职能定位与制度定位来说我们不能要求他们过高,但也正是因为如此我们才在政府购买服务评估以及社会组织等级评估中聘请第三方机构来进行,并且假定第三方具有专业性和独立负责任的能力。一些地方的探索与尝试已经积累了不少经验,如若在政策上能够总结推广,则会使社会与改革受益巨大。

第三,我们必须承认,整个改革在制度安排上已经做到了极致,比如政府既出资购买社会组织的公共服务,又转移自身的职能,还将评估的权力交给社会第三方。

但正是这个所谓的社会第三方出了问题,而这一个第三方就是我们在座的所有人以及我们的朋友。当我们以第三方的身份来评估时实际上我们的做法实际上充当着“二政府”的角色,一方面我们揣摩或明确接纳甲方的意志;另一方面我们在评估过程中失去了专业能力的判断,甚至评估方的专业能力远远不如被评估方;还有,我们过度的关注动作本身,将规范扩大化,将社会组织自主运作范围内的空间也占据过来,有一种老师给小学生打分的感觉。

如此的做法使我们联想到事业单位内的那种监管模式,于是其效果相当于将社会组织收编,使其失去他们的活力,结果第三方既没体现出专业性,也没体现出独立承担责任的优势。但由于这正是我们社会组织自己,因此整个的改革仍然充满着乐观的可能,一旦我们将自己作为第三方的能力(还包括骨气)提升到能够胜任的程度,那么我们便可以突破这层天花板继续前行。

由此可以勾勒出一幅社会组织发展到当下的最前沿点的状态:首先,我们整个社会公益慈善领域,是从救灾救困这一基础慈善领域与公民社会这样的理念诉求领域开始的;其次,我们逐渐进入到了更深层次的社会治理领域,在这里我们逐渐获得了专业性的能力,之后社会组织的发育与政府职能转型改革的推进两个趋势形成了社会中的两道亮丽的风景,但二者之间交互较少,大致相当于各自在自身的路径上行走,因为政府购买服务所吸纳的并不是社会组织领域中的“嫡系”力量。再次,我们的整个社会力量需要与政府推动改革的趋势呼应起来,政府的职能转移需要由社会组织来承接,政府的购买服务资金需要由社会组织来承接,于是改革又向上迈进了一个台阶。但在这时如何保障公共财政资金使用的效率和规范就成了问题,而这时第三方评估机构成了这里的最关键的发展路径决策者。

但又正是在这里出现了问题,社会改革似乎遇到了天花板。但是我们完全可以让第三方评估机构等专业力量拥有者拥有更高的专业能力,更高的负责任的能力,更加不忘初心。这时我们就可以突破这个瓶颈点而继续前行。

向前发展前瞻标志性的景物就是社会组织能力的增长,政府职能的转移,政府财政资金的转移。三者相互呼应。而第三方的评估与政府的监管又构成了不一样的面貌,社会组织的优势仍然能在这里得到发挥,于是社会治理的转型就可以源源不断向前推进,越来越具有深度,越来越具有高度,我们就可以对社会发展的前行之路抱有乐观的预期。